Maëla SÉMERY

Doctorante en bioinformatique

Équipe BASE, UMR GQE-Le Moulon

IDEEV, Gif-sur-Yvette, France

maela.semery (at) inrae.fr

|

Les Journées Scientifiques du Protéome Vert se sont tenues cette année du 26 au 27 mai à Dijon. Cet événement a été organisé par le réseau Protéome Vert, financé par l’infrastructure ProFI, le réseau Saclay Plant Sciences (SPS), le département de Biologie et Amélioration des Plantes (BAP) d’INRAE et la Société Française de Biologie Végétale (SFBV) et soutenu par la French Proteomics Society (FPS).

Le réseau Protéome Vert réuni différents acteurs de la protéomique végétale en France, et a pour objectif de permettre à ses membres de présenter les nouveaux développements, applications et résultats scientifiques et de discuter des problèmes méthodologiques rencontrés. Il réunit des membres de différentes plateformes (e.g., PAPPSO (Gif-sur-Yvette), PFEMcp (Clermont-Ferrand), MSPP (Montpellier), ProteoToul (Toulouse) ainsi que de différents laboratoires français (e.g., IJPB(Versailles) ; le laboratoire de physiologie cellulaire végétale (CEA, Grenoble), LRSV (Toulouse)).

|

|

Cette édition a réuni une trentaine de participants dont 3 doctorants, et ont mis en valeur les travaux de 4 chercheur.e.s :

- Bruno Guillotin (IPS2, Saclay) a présenté ses travaux sur la régénération de la racine d’Arabidopsis thaliana après avoir sectionné le méristème apical racinaire en utilisant des approches de single-cell RNAseq, et en étudiant la communication entre cellules par des échanges de facteurs de transcription. Il a ainsi montré que suite une coupure du méristème racinaire, on observe une accélération du cycle cellulaire, et une re-différenciation des cellules, permettant ainsi la reconstruction rapide d’un méristème apical racinaire complet et fonctionnel. Le blocage des plasmodesmes par surexpression de callose a montré le rôle essentiel des échanges protéiques intercellulaire dans la réponse à la destruction de l’extrémité de la racine.

- Sébastien Aubourg (IRHS, Angers) a expliqué l’intérêt de travailler sur les petits peptides sécrétés (SSPs) suite à un stress biotique, car ils pourraient être des cibles intéressantes pour l’amélioration variétale. L’identification des SSPs à partir des données génomiques est difficile, car ils sont de petite taille, leurs séquences sont peu conservées et ils peuvent être soumis à des régulations post-traductionelles. Il a donc présenté une nouvelle méthode pour identifier, classer et annoter ces peptides en combinant des approches de transcriptomique, de peptidomique, et de bioinformatique. Elle a permis d’identifier des SSPs candidats produits suite à une attaque d'agents pathogène. Une caractérisation fonctionnelle de ces peptides est en cours et permettra de valider leur rôle dans la réponse au stress chez A. thaliana.

- Jean Armengaud (CEA, Bagnols-sur-Cèze) a présenté la plateforme ProGénoMix qui est spécialisée dans l’analyse métaprotéomique. Il a présenté l’intérêt des données de métaprotéomique pour identifier des espèces microbiennes présentes dans le milieu tout en fournissant des informations fonctionnelles. Il a ainsi mis en évidence les avantages à développer la métaprotéomique pour le diagnostique médical, environnemental, agricole, ou encore pour la biotechnologie.

- Claire Rosnoblet (UMR Agroécologie, Dijon) a présenté ses travaux sur la mobilisation du système ubiquitine protéasome (UPS) et de la protéine CDC48 dans les interactions biotiques. Ce complexe intervient notamment suite à l’attaque d’un agent pathogène et induit une dégradation des protéines ubiquitinées afin d’éviter les choc protéotoxiques. Elle a mobilisé de nombreuses méthodes d’analyse (co-immuno-précipitation, FRET-FLIM, interactomique, validation expérimentale) pour montrer que la protéine CDC48 intervient dans les mêmes voies de régulation que ses orthologues chez la levure et les mammifères, mais qu’elle intervient aussi dans la régulation redox et la mort cellulaire.

|

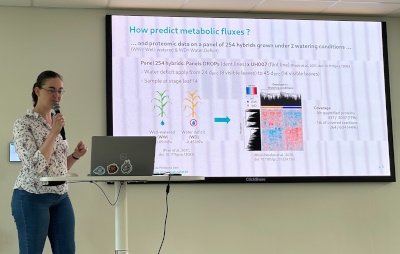

En plus de ces interventions, 10 autres présentations de 20 min ont été réalisées, couvrant des sujets variés : présentations de plateformes, d’outils et de méthodes d’analyse de données de protéomique/peptidomique, ainsi que des résultats de recherche sur des thématiques variées.

Nous avons ainsi pu avoir une présentation détaillée de la plateforme de protéomique ProteoToul (C. Pichereaux) et des analyses de peptidomique réalisables sur plateforme de spectrométrie de masse protéomique (C. Dubos, MSPP). Nous avons eu la présentation du package R MCQR pour l’analyse de données de protéomique quantitative (M. Blein-Nicolas, PAPPSO) et la présentation d’une méthode permettant la détermination du turn-over de protéines par analyse en spectrométrie de masse de protéines ayant reçu un marquage isotopique au 15N (W. Bienvenut, PAPPSO). Cependant, cette méthode n’est pas applicable du fait de contraintes techniques, pour le moment infranchissables, concernant les limites de détection et de quantification des appareils de mesure. J’aime beaucoup ce type d’intervention, car elles permettent de comprendre une méthode, ses limites, et surtout les éléments bloquant qui pourraient être partagés à d’autres méthodes d’analyse.

|

|

|

L’événement a été réparti sur 2 demi-journées ponctuées d’échanges et de moments de convivialités afin de faciliter la discussion entre les membres du réseau. Les organisateurs avaient aussi prévu un atelier d’intelligence collective afin de discuter sur l’organisation du réseau et d’identifier les prochaines actions a mener. Pour la promotion du réseau, il a notamment été proposé de rédiger un Opinion Paper, d’organiser des webinaires, de rapprocher le consortium en peptidomique végétal récemment créé du réseau Protéome Vert , de créer un compte LinkedIn, etc.

J’ai particulièrement apprécié la diversité des thématiques abordées, que ce soit des présentations de plateformes, outils et méthodes, mais aussi la diversité de champs d’application de la protéomique végétale. De plus, j’ai apprécié la richesse et la bienveillance des échanges avec les différents membres qui ont su apporter des regards nouveaux et complémentaires.

|

|